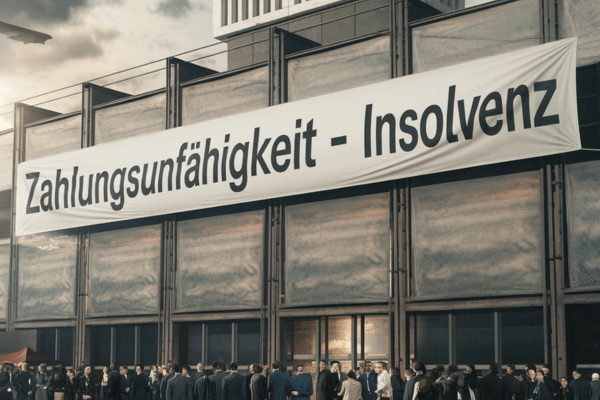

Im dritten Quartal 2024 wurden 3.991 Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Dies stellt einen Höchstwert der vergangenen 14 Jahre dar und liegt nur knapp unter dem Wert von 4.071 Insolvenzen im zweiten Quartal 2010. Der aktuelle Wert liegt 44% über dem September-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, also der Jahre vor der Corona-Pandemie.

Die Insolvenz ist ein komplexes Thema, das sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer viele Fragen aufwirft – denn oftmals bedeutet eine Insolvenz nicht das Ende des Geschäftsbetriebs, sondern wird unter neuen Rahmenbedingungen fortgeführt. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die zentralen Aspekte im Arbeits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht und klären, worauf es in der Lohnabrechnung ankommt.

1. Was bedeutet eigentlich insolvent?

Ein Unternehmen gilt als insolvent, wenn es zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dass das Unternehmen seine fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen kann. Überschuldung liegt vor, wenn die Verbindlichkeiten des Unternehmens die vorhandenen Vermögenswerte übersteigen, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist überwiegend wahrscheinlich.

Insolvenzgründe im Detail:

Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO): Mindestens 90 % der fälligen Verbindlichkeiten können nicht innerhalb der nächsten drei Wochen beglichen werden.

Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO): Das Unternehmen kann absehbar in den kommenden Monaten seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, was besonders für die Eigenverwaltung relevant ist.

Überschuldung (§ 19 InsO): Die Schulden des Unternehmens übersteigen das Vermögen, es sei denn, eine positive Fortführungsprognose liegt vor.

Die Insolvenz ist ein rechtlicher Prozess, der dazu dient, die Gläubiger anteilig zu befriedigen und gleichzeitig eine mögliche Sanierung des Unternehmens zu ermöglichen. Sie kann vom Schuldner selbst oder von einem Gläubiger beantragt werden.

2. Das Insolvenzverfahren

Das Insolvenzverfahren beginnt mit der Insolvenzanmeldung. Anschließend wird ein Insolvenzverwalter bestellt, der die finanzielle Lage prüft und entscheidet, wie die Insolvenzmasse (das Vermögen des Unternehmens) verteilt wird. Ziel ist es, die Gläubiger so weit wie möglich zu befriedigen und gleichzeitig den Fortbestand des Unternehmens – soweit möglich – zu sichern. Für Arbeitnehmer stellt sich die Frage, wie sich das Verfahren auf ihre Lohnansprüche auswirkt.

Arten des Insolvenzverfahrens

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung:

Das Unternehmen behält die Kontrolle über den Geschäftsbetrieb und verwaltet die Insolvenzmasse selbst. Ein Sachwalter wird bestellt, um das Unternehmen zu überwachen. Ein gesonderter schriftlicher Antrag auf Eigenverwaltung ist erforderlich. Ziel ist häufig die Sanierung und der Erhalt des Unternehmens.

Insolvenzverfahren mit Insolvenzverwalter: Ein vom Gericht bestellter Insolvenzverwalter übernimmt die Kontrolle über das Unternehmen und verwaltet die Insolvenzmasse. Keine spezielle Antragstellung durch das Unternehmen erforderlich. Ziel kann sowohl die Sanierung als auch die Liquidation des Unternehmens sein.

Beide Verfahren beginnen mit einem Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht. Gläubiger müssen ihre Forderungen anmelden, und es findet eine Gläubigerversammlung statt. Die Dauer des Verfahrens kann in beiden Fällen von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren variieren.

3. Arbeitsrecht in der Insolvenz

Auch während der Insolvenz bleiben bestehende Arbeitsverträge gültig. Der Insolvenzverwalter übernimmt die Rolle des Arbeitgebers und ist verantwortlich für die Lohnzahlungen.

Kündigungsfristen

Ab Insolvenzeröffnung gilt eine verkürzte Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende, unabhängig von der Dauer des Arbeitsverhältnisses. Der Insolvenzverwalter kann zudem Betriebsvereinbarungen mit einer 3-Monats-Frist kündigen, wenn sie die Insolvenzmasse belasten. Reguläre Kündigungsfristen und erweiterter Kündigungsschutz gelten weiterhin. Die maximale Kündigungsfrist beträgt im Insolvenzfall drei Monate zum Monatsende.

Betriebsrat – Mitbestimmung – Informationsrechte

Der Betriebsrat behält weitgehend seine Mitbestimmungsrechte auch während der Insolvenz. Der Arbeitgeber muss die Arbeitnehmer und den Betriebsrat über die Insolvenzeröffnung informieren.

Zahlungsverzug des Arbeitgebers bei Lohnforderungen

Bei Zahlungsverzug sollten Arbeitnehmer den Arbeitgeber zunächst schriftlich zur Zahlung auffordern.

Eine Arbeitsverweigerung ist nur bei mehrmonatigem Zahlungsrückstand zu erwägen. Parallel kann ein Antrag auf Lohnersatzleistung durch den Arbeitnehmer gestellt werden – siehe Punkt 6. Insolvenzgeld

Wichtig: Offene Lohnforderungen haben stets Vorrang vor anderen Forderungen.

4. Sozialversicherungsrecht in der Insolvenz

Auch während der Zahlung von Insolvenzgeld bleiben sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bestehen. Die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung müssen weiterhin abgeführt werden.

Meldungen:

Arbeitnehmer sind bis zum Tag der Insolvenzeröffnung abzumelden (Abgabegrund „30“) und ab dem Insolvenztag neu anzumelden (Abgabegrund „10“).

Der Insolvenzverwalter übernimmt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Meldung und Beitragszahlung.Die Sozialversicherungsbeiträge haben Vorrang vor anderen Schulden und müssen weiterhin abgeführt werden.

5. Lohnsteuer in der Insolvenz

Lohnsteuerschuld

Die Lohnsteuer bleibt auch im Insolvenzfall bestehen:

- Vor Insolvenzeröffnung: Nicht abgeführte Lohnsteuer ist eine Insolvenzforderung des Finanzamts.

- Nach Insolvenzeröffnung: Die Lohnsteuer wird als Masseverbindlichkeit eingestuft und muss fristgerecht abgeführt werden.

Der Insolvenzverwalter haftet persönlich, wenn die Lohnsteuer für die Zeit nach der Insolvenzeröffnung nicht ordnungsgemäß abgeführt wird.

6. Insolvenzgeld: Sicherheit für Arbeitnehmer

Das Insolvenzgeld ist eine Lohnersatzleistung und bietet eine wichtige Absicherung für Arbeitnehmer in finanziellen Krisenzeiten des Unternehmens. Es wird monatlich über die U3-Umlage durch alle Arbeitgeber finanziert. Es wird für die letzten drei Monate vor der Insolvenzeröffnung von der Agentur für Arbeit gezahlt.

Wichtige Punkte:

- Es entspricht dem laufenden Nettoarbeitsentgelt.

- Es ist lohnsteuerfrei.

- Sozialversicherungsbeiträge müssen trotzdem abgeführt werden.

- Antragstellung: Insolvenzgeld muss innerhalb von zwei Monaten nach Insolvenzeröffnung beantragt werden.

___________________________________________________________________________________________________________